Mai 2022

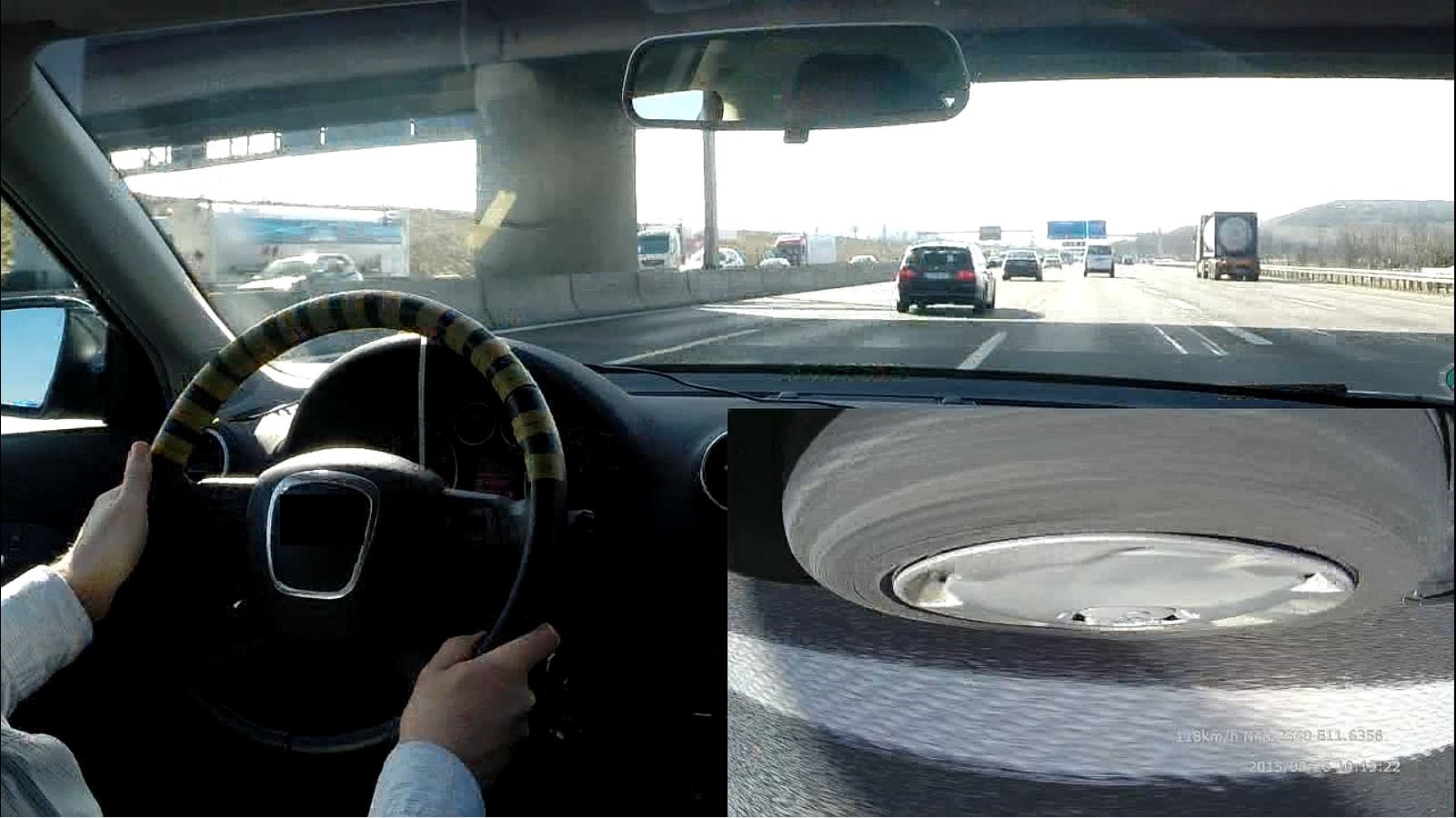

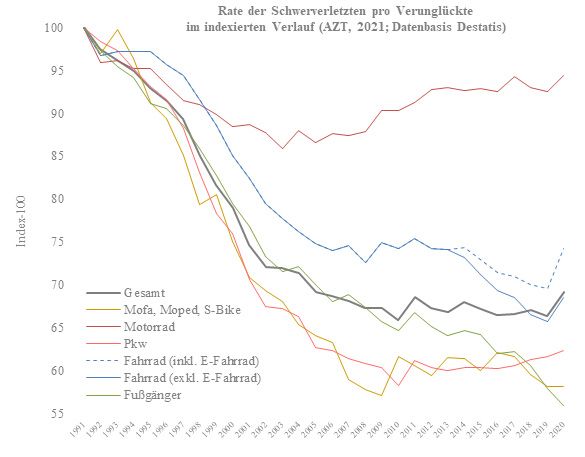

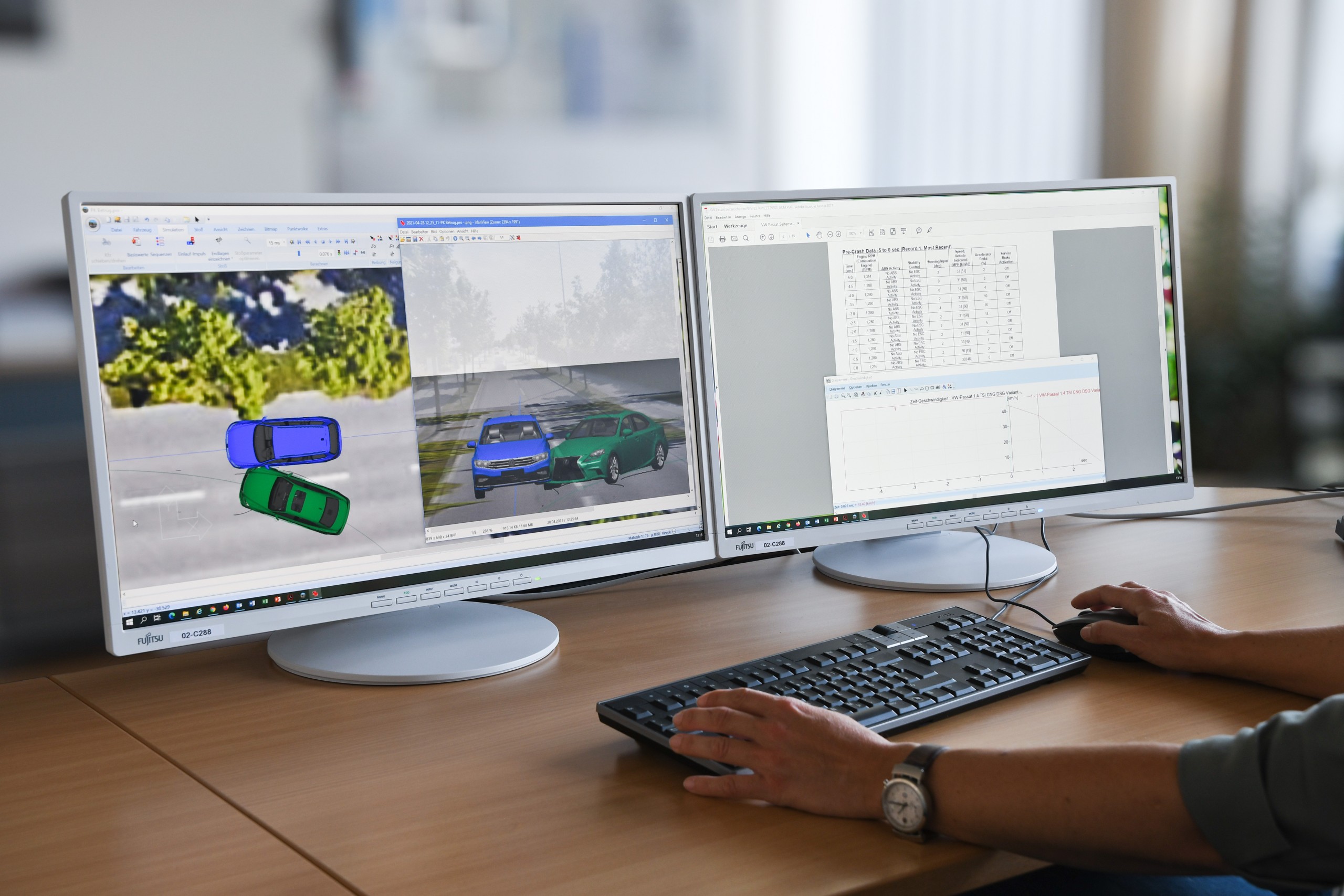

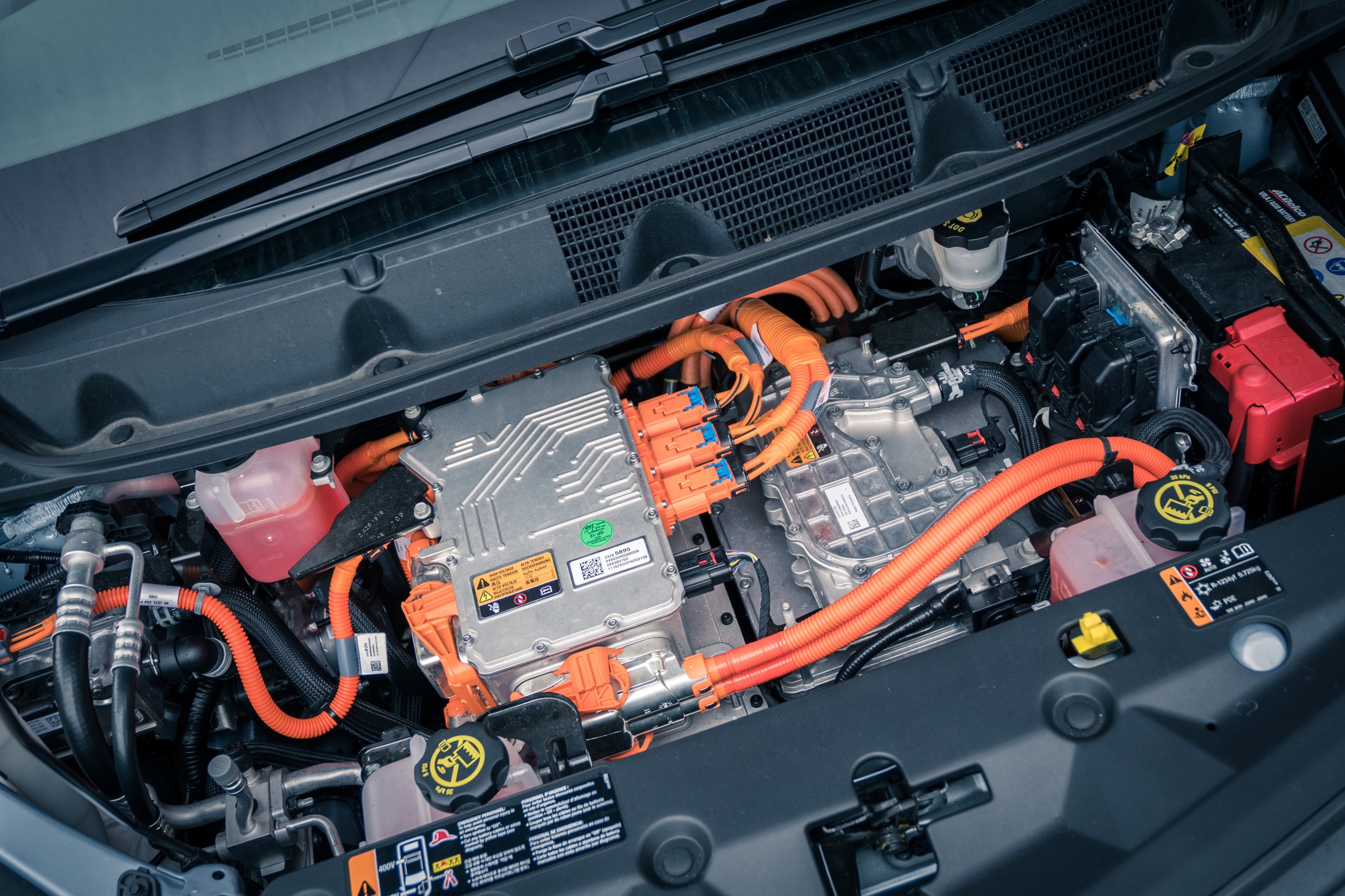

In den letzten Jahren durchgeführte Auswertungen des Allianz Zentrum für Technik (AZT) zeigen, dass Hochvoltfahrzeuge (HV-Fahrzeuge) einen generisch höheren Schadenaufwand aufweisen als Fahrzeuge mit einem klassischen Verbrennungsmotor. Im Rahmen eines hierzu laufenden Projektes wird eine neue Datenbank von Versicherungsschäden von Plug-In Hybriden (PHEV) erstellt. Sowohl das Unfallgeschehen als auch das Schadenbild der Fahrzeuge wird analysiert und insbesondere Schadenfälle mit schwerbeschädigten Fahrzeugen detaillierter ausgewertet.

Im Anschluss an das Projekt sind ggf. auch weitere Tätigkeiten im AZT möglich, beispielsweise die Vermessung von Parksensorik oder die Mitarbeit Flächenvermessung von Fahrzeugen für das AZT-Lackkalkulationssystem.

Aufgaben:

• Auswertung der Allianz Schadenakten (beinhaltet polizeiliche Ermittlungsakten, Reparaturgutachten, etc.) und Erweiterung einer Unfalldatenbank

• Analyse der Datenbank nach fahrzeugtechnischen Aspekten und Vergleich mit Vorgängerdatenbanken

• Aufbereitung und interne Präsentation der Ergebnisse

• Im Anschluss ggf. weitere Tätigkeiten im Bereich der Unfallforschung und der Reparaturtechnik (optional)

Anforderungen/Kenntnisse/Erfahrungen:

• Interesse an Elektromobilität und Unfallforschung

• Selbstständige und präzise Arbeitsweise

• Gute bis sehr gute Studienleistungen

• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift; gute Englischkenntnisse von Vorteil

• Sicherer Umgang mit den MS Office Programmen

• Vorkenntnisse aus bzw. Interesse an Fahrzeugtechnik

• Statistik-Affinität

Besetzungstermin: 01.07.2022

Interesse? Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf und Zeugnissen unter Angabe des Referenzcodes und möglichem Eintrittsdatum online über unseren Stellenmarkt auf careers.allianz.com.

Bei Fragen erreichst du uns über unsere E-Mail-Adresse apas-studentsupport@allianz.de

Weltweit vertrauen viele Kunden der Allianz Gruppe als Versicherer und Vermögensverwalter. Als Arbeitgeber liegen uns unsere Mitarbeiter:innen mit ihren Bedürfnissen, ihren Träumen und den persönlichen Herausforderungen am Herzen. Gemeinsam schaffen wir ein Umfeld, in dem wir allen die Möglichkeit bieten, Neues zu entdecken, zu wachsen und eine bessere Zukunft für unsere Kund:innen und die Lebenswelt um uns herum zu gestalten. Werde ein Teil davon. Let's care for tomorrow.

Wir bei der Allianz glauben an eine vielfältige und integrative Belegschaft und sind stolz darauf, ein Arbeitgeber zu sein, der Chancengleichheit bietet. Wir ermutigen Dich dazu, Dich so wie Du bist ganz in die Arbeit einzubringen, egal woher Du kommst, wie Du aussiehst, wie alt Du bist, wen Du liebst, woran Du glaubst oder ob Du eine persönliche Einschränkung mitbringst.

Die Allianz Versicherungs-AG ist ein Eckpfeiler des Produktgeschäfts der Allianz in Deutschland. Mit mehr als 120 Jahren Erfahrung im Rücken sind wir die Nummer Eins in der Schaden- und Unfallversicherung in Deutschland. Mit Deinem Know-how und Deiner Professionalität kannst Du dazu beitragen, unseren Vorsprung auszubauen.

Was uns als Arbeitgeber attraktiv macht, erfährst Du unter https://careers.allianz.com.

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine Rückmeldung.