Juli 2018

Im Automobilbau werden mittlerweile unterschiedlichste Werkstoffe auch für die Beplankung der Fahrzeuge verwendet. Der Einsatz von kohlenstofffaserverstärkten Kunststoffen (allgemein besser bekannt als CFK oder Carbon) im Bereich der Fahrzeug-Außenhaut ist in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Damit einher geht die Tatsache, dass, im Gegensatz zu Bauteilen aus Blech (Stahl oder Alu), Schädigungen innerhalb des CFK-Lagenaufbaus auf Grund der Werkstoffeigenschaften nicht immer ohne umfangreiche und aufwendige zerstörungsfreie Prüfverfahren (ZfP) ermittelt werden können. Im Allianz Zentrum für Technik (AZT) wurde mittels einer vergleichenden Versuchsreihe das Schädigungspotenzial von Hagelschlag verschiedener Hagelkorngrößen an Fahrzeugdächern aus Stahl, Alu und CFK und weiteren Werkstoffen untersucht, um daraus Hinweise für die Beurteilung von CFK-Bauteilen der Fahrzeugaußenhaut nach erfolgtem Hagelschlag abzuleiten.

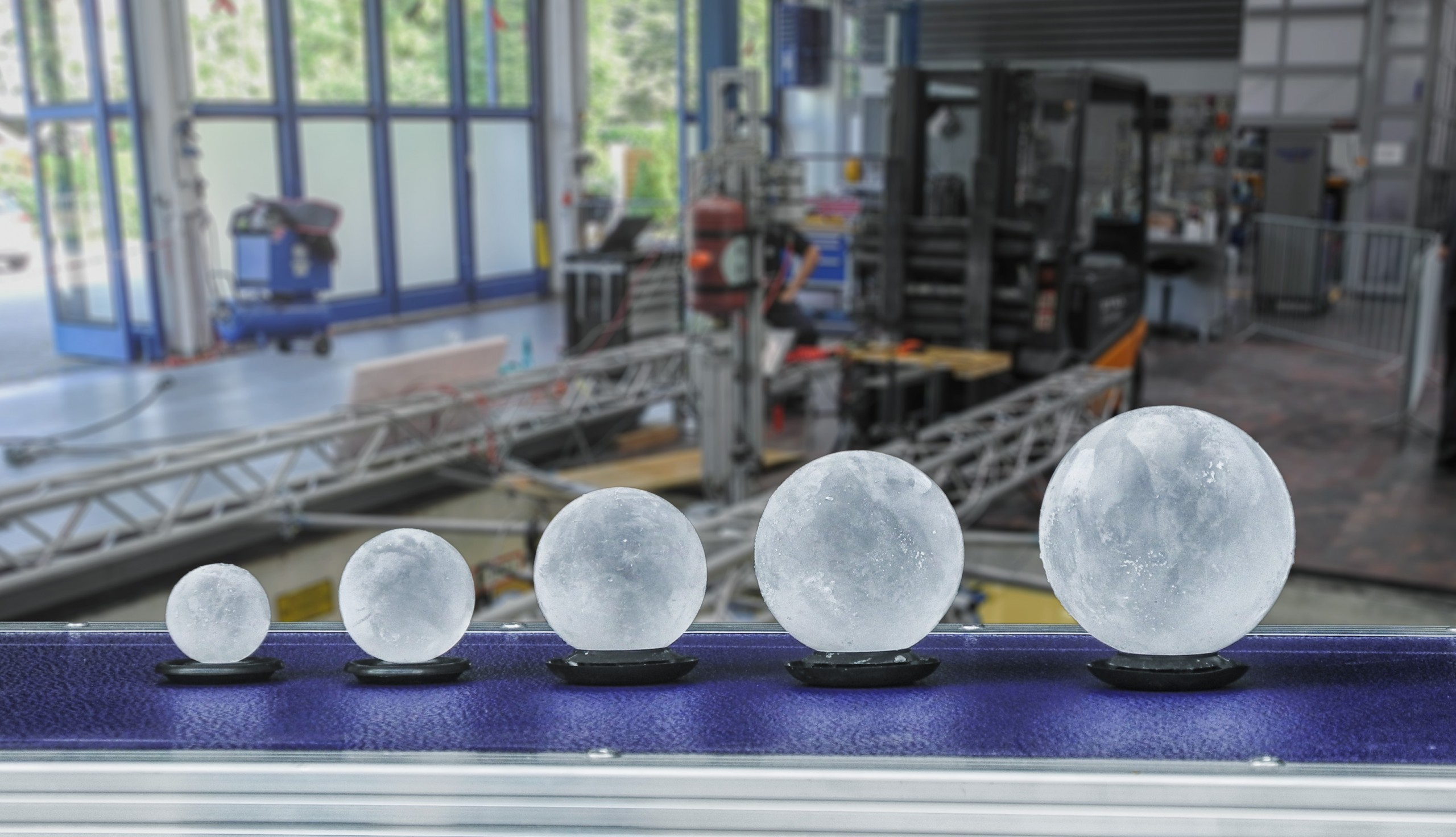

Hierzu wurden in über 100 einzelnen Versuchen Eiskugeln unterschiedlichen Durchmessers (30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm & 70 mm) mit Luftdruck auf verschiedene Fahrzeugdächer geschossen. Neben ergänzenden Objekten, wie beispielsweise Windschutzscheiben, standen folgende Fahrzeuge mit den genannten Dächern zur Verfügung:

BMW 2er Active Tourer (F45) – Stahldach,

Mercedes-Benz S-Klasse (W222; Rohbau-Karosserie) – Aluminiumdach,

BMW i3 (I01) – CFK-Carbonfaservlies (CFK-Recyclingmaterial),

BMW M4 GTS (F82; Rohbau-Karosserie) – CFK-Lagenmaterial.

Da der Fokus auf eine möglichst realitätsnahe Simulation von Hagelschäden gerichtet war, wurden nicht einzelne Komponenten (d.h. Ersatzteil-Dächer), sondern in die jeweilige Fahrzeugstruktur nach Herstellervorgaben eingebundenen (Klebung bzw. Kleben-Nieten) Dächer getestet. Zudem galt es sicherzustellen, dass die im Versuch erzielten Ergebnisse die Obergrenze für natürlich entstandene Hagelschäden an Fahrzeugkarosserien darstellen. Um einen möglichst hohen Anteil der kinetischen Energie der aufprallenden Eiskugel in das Versuchsobjekt einzuleiten, da dadurch die Bauteilbelastung am höchsten ist, erfolgte der Hagelbeschuss möglichst senkrecht zur Bauteiloberfläche mit möglichst dichten porenfreien Eiskugeln und mit leicht höheren Geschwindigkeiten im Vergleich zu natürlichem Hagel.

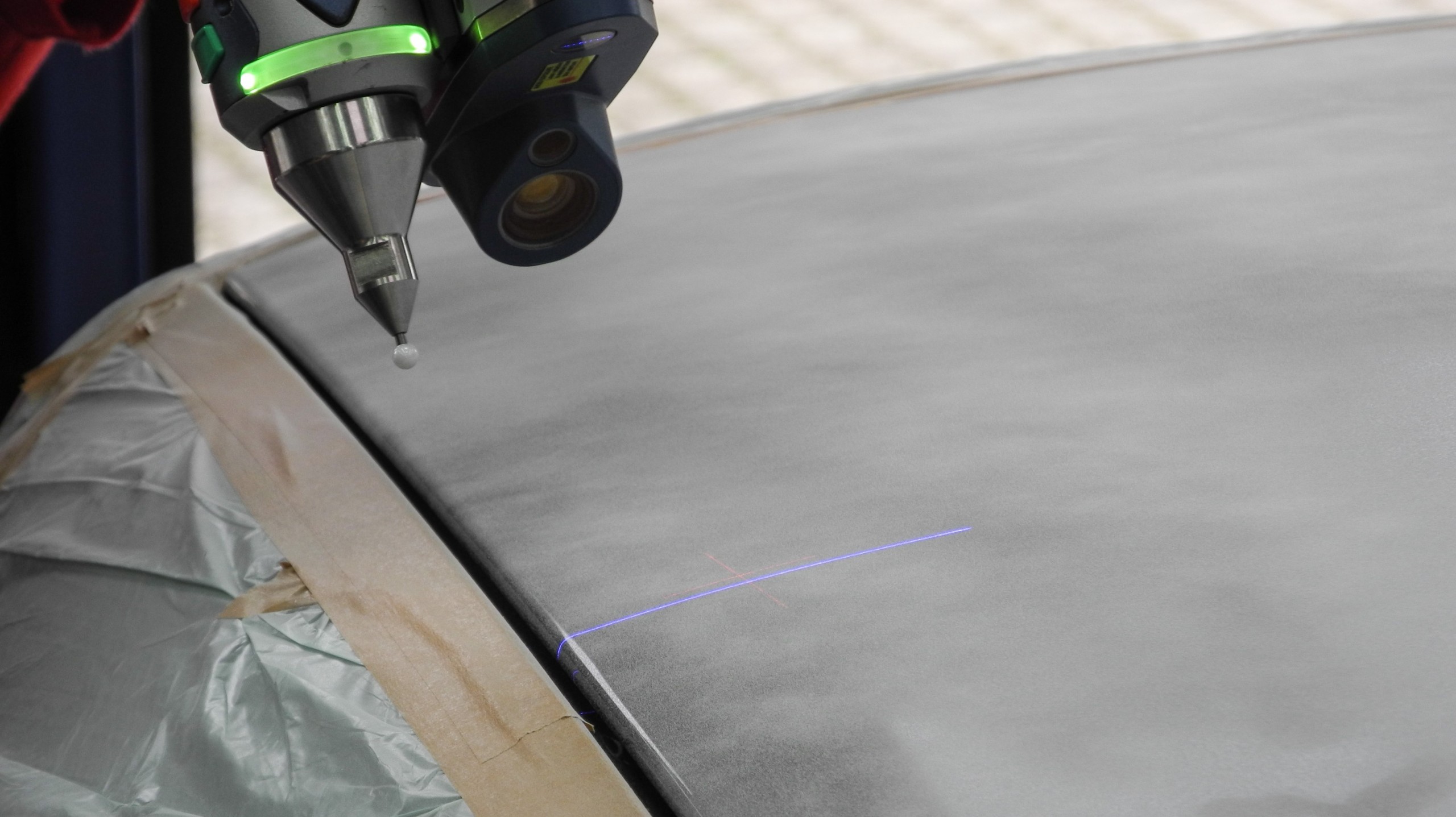

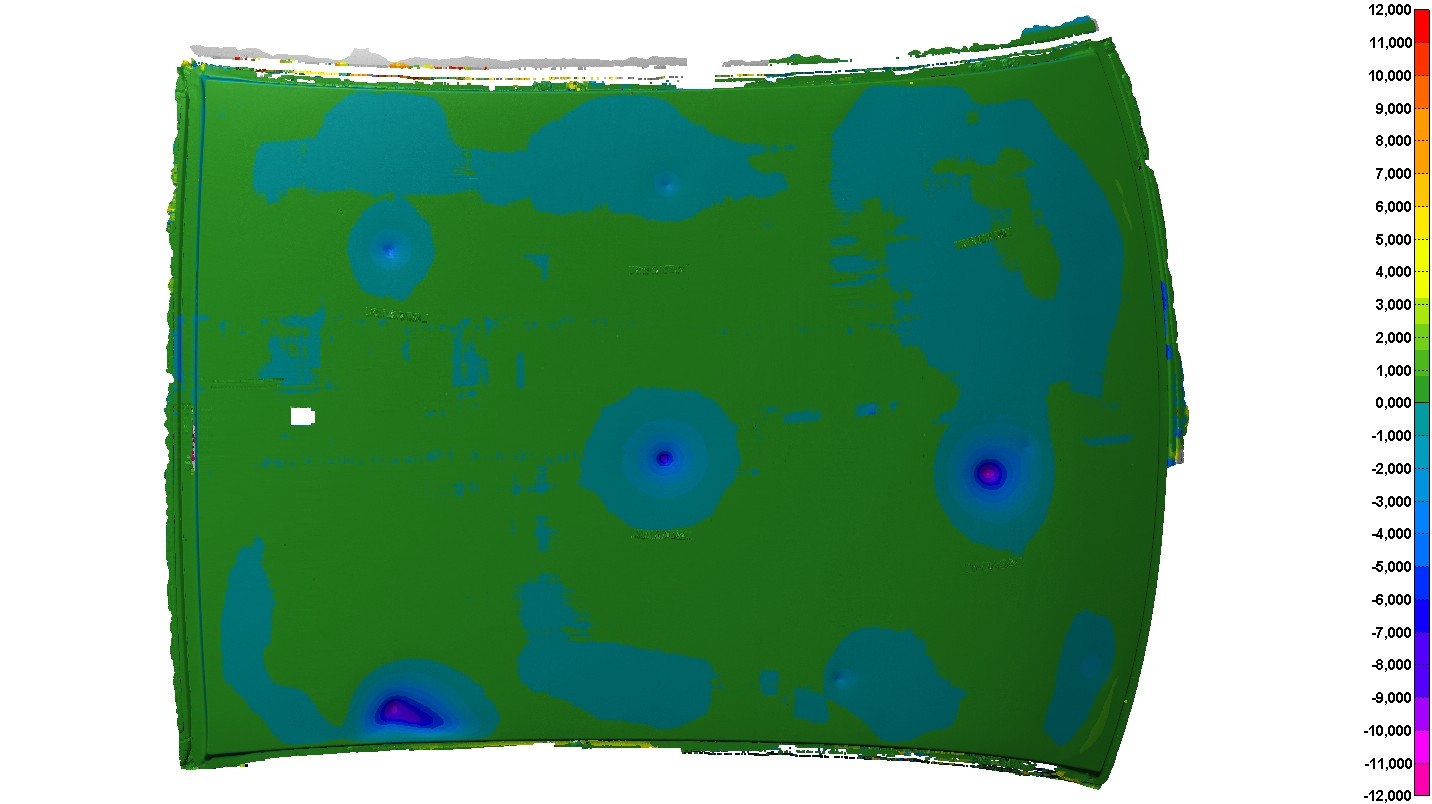

Sämtliche Versuche wurden zudem mittels Highspeed-Kamera mit 2.000 Bildern/Sekunde gefilmt und die dabei entstandenen Schäden anschließend ausgewertet. Zum einen durch Vermessen mit Tiefenmesslehre (Dellentiefe) und Millimeterrasterstreifen (Dellendurchmesser), zum anderen mittels Laserscanning der Dächer und durch ergänzende Ultraschalluntersuchung zur Detektion von visuell nicht wahrnehmbaren Beschädigungen im Laminataufbau der CFK-Dächer.

Im Vergleich zu Aluminium- oder Stahlblechen verhält sich der im Kfz-Bau für den Außenhautbereich noch relativ wenig eingesetzte Leichtbauwerkstoff CFK unter Belastung unterschiedlich. Aus den Hagelsimulationsversuchen können folgende Richtwerte abgeleitet werden:

Schäden am CFK durch Hagelschlag sind auszuschließen, wenn die komplette Fahrzeugverglasung unbeschädigt ist.

Das Schädigungsrisiko von CFK durch Hagelschlag ist vom Aufbau des CFK abhängig: Ein CFK-Lagenaufbau kann auch sehr großem Hagel beschädigungsfrei widerstehen. Aus CFK-Recyclingmaterial aufgebauter Verbundwerkstoff widersteht Hagel bis Hagelkorndurchmessern von 40 mm. Ab 40 mm Hageldurchmesser treten erste Schäden auf, deren Ausmaße schnell und stark ansteigen (von leichter Delle auf der Außenseite mit Ausbruch auf der Innenseite hin zu zentimeterlangem Bruch des kompletten CFK-Materials).

Alle Beschädigungen an CFK sind visuell wahrnehmbar, versteckte Schäden (Beschädigungen im Laminataufbau, welche nicht sichtbar sind, aber eine Schwächung des CFK-Materials zur Folge haben) sind nicht aufgetreten.

Unabhängig vom jeweiligen Ausmaß führt eine Beschädigung an einem CFK-Bauteil bislang immer zu dessen Ersatz, da im Fahrzeugbau, im Gegensatz zur Luft-und Raumfahrttechnik oder der Windenergiebranche, noch keine CFK-Reparaturmethoden angeboten werden.